PIERRE

Par Michel Bellin le jeudi 13 octobre 2011, 09:29 - Lien permanent

Julien, Pierre, Warren, Joan…et les autres. « Plus que la philosophie, bien plus que le christianisme, ce sont les êtres d'amour, souvent jeunes et enthousiastes, qui ont enchanté et densifié ma vie au cœur à corps. » L'auteur de ces mots était prêtre catholique. Son témoignage livre quelques-unes de ses rencontres hors-normes. Un hymne au bonheur charnel. Un hommage à un homme libre. Une provocation pour toutes les sociétés sclérosées et corsetées que « cet amour-là » continue de déranger. Mais attention ! Cette approche ludique de l'homosexualité, ces pages incendiées de pulsions et désarmantes de sincérité déculpabilisée ne s'adressent à l'évidence qu'à des internautes avertis et hors jugement moral.

PIERRE

J'avoue ne pas me souvenir des circonstances dans lesquelles naquit cette amitié qui nous lie encore si profondément. Tu étais alors élève de seconde ; j'étais ton professeur de Lettres. Peut-être un jour me parlas-tu de la grave maladie de ta mère ? Elle se mourait doucement et tu étais désemparé. Sans arrière-pensée, du moins j'essaie de le croire aujourd'hui, je décidai d'aller visiter la malade. Puis je t'accompagnai lors de ce week-end décisif : elle mourut en notre présence. J'épaulais ta douleur. Tu étais comme un oisillon affolé et si fragile. Désormais tout seul, loin du nid où elle ne t'attendait plus.

Je pris très vite l'habitude d'aller te chercher le dimanche soir à A*** pour te raccompagner au collège. Tu partageais ma chambre et c'est là que s'inaugurèrent nos rapports. Cela se fit sans stratégie, sans calcul savant, sans scénario alambiqué. Et je devins du même coup l'ami intime de ta famille. Tu aimais faire l'amour mais avec une pudeur extrême et sans débordements excessifs. Pourtant, nos rapports s'exprimaient et se consolidaient dans une grande tendresse.

Mais durant les trois ans que dura notre relation, il y eut de terribles orages qui me laissaient vidé et démuni. J'étais follement jaloux ! Tu le sentais confusément sans te rebeller : devant certaines de mes réactions excessives, tu te contentais de te recroqueviller, tu t'enfermais dans un silence têtu, tu paraissais ne rien comprendre, parfois ne rien éprouver. Comment aurais-tu pu comprendre ? Je me suis comporté comme un adulte imbécile.

Tu fus sans doute le garçon avec lequel je me suis montré le plus tyrannique, le plus possessif. Je t'embarquais dans des discussions interminables en essayant de justifier à tout prix l'amour dévorant que je te portais. Comment n'es-tu pas sorti définitivement traumatisé et dégoûté par mes exigences ? C'est un mystère. Quand aujourd'hui je me retrouve avec toi et ta chère épouse, si souvent ici ou dans le Haut-Jura, ainsi qu'avec tes deux garçons qui sont devenus comme des petits-fils ou des filleuls chéris et gâtés, je crois rêver, comme si ma mémoire devenait infidèle, en trompe l'œil. Comme si elle se jouait de moi : ce passé semble n'avoir jamais existé pour toi, tu n'en laisses jamais rien paraître, pas le moindre mot, pas le plus infime jeu de physionomie, pas la plus impalpable connivence posthume et c'est à l'évidence très bien ainsi. Comme si ce passé à la fois exaltant et douloureux restait profondément enfoui dans ta mémoire, dans tes souvenirs de collégien, dans cette sexualité hors normes que tu n'as point confirmée en accédant à l'âge adulte.

En reparlerons-nous un jour ? À quoi bon ! Il ne s'agit pas de nier ce qui fut. Mais je te dois une immense et éternelle reconnaissance pour n'avoir pas piétiné notre amitié, pour l'avoir au contraire amplifiée et anoblie : sans le moindre à coup, sans le plus infime reproche, notre attachement a quitté peu à peu le no man's land passionnel pour atteindre les hauts plateaux d'une relation adulte d'égal à égal avec ses joies simples, la confiance éprouvée, avec aussi nos questions, nos problèmes, nos attentes. Là, en nos contrées, l'air est pur et les pâquiers [1] verdoyants.

Quand je vois ton aîné arriver à l'adolescence, copie conforme et ravissante de ce que tu fus quand je te découvris et te séduisis quelque peu, que je le veuille ou non, je m'affole un brin. Mais je sais que cela n'a rien à voir et n'a aucun sens. En acceptant de me donner un pied-à-terre tout près de vous quatre, tu me témoignes à la fois ta confiance et peut-être aussi ta reconnaissance. Ton merci mais pour quoi ? Pour nous deux autrefois ? Tant il est vrai que les rapports qui paraissent les plus aberrants aux yeux des bonnes âmes et de la vieille morale peuvent être porteurs de vérité et d'espérance, même si ces valeurs transversales ne sont pas estampillées. Comment les nier en ce qui nous concerne ? Je t'ai apporté une immense tendresse alors que tu te trouvais confronté à la déchéance et à la mort de celle qui fut pour toi la plus précieuse, confronté aussi à un père déjà trop âgé pour comprendre, complètement dépassé par les événements. Par-delà la passion dévorante qui nous lia, grâce à elle aussi, quelque chose s'est édifié qui ne peut ni ne doit disparaître. Même si nos commandements catholiques romains n'y trouvent jamais leur compte.

L'essentiel est ailleurs que ni les mots ni les a priori, encore moins les diktats ne peuvent codifier. Dans sa vérité toute nue, l'humain chemine souvent par des voies chaotiques, parfois des ornières mais certains sens interdits s'avèrent d'une étonnante richesse. Quels paysages inédits s'offrent alors au regard ! Quelle lumière ! Quelles échappées ! Il est vrai que la majorité des brebis préfèrent tourner sans fin dans le giratoire des conventions et des petites prudences. Aujourd'hui, à l'heure où la mort se fait proche, à l'heure où je confie ces souvenirs à l'Ami écrivain et que je peux encore compter sur ton amitié, Pierre, sur celle de ton épouse et de vos enfants, c'est la confidence que je veux laisser, assurance et en même temps impuissance émerveillée : toute ma vie, j'aurai vécu cet ailleurs, souvent Eden, parfois Géhenne, cette forme d'inédit pour lequel j'étais fait de toute éternité et que j'ai embrassé sans fausse question ni arrière-pensée.

J'espère, même quand la Faucheuse me menacera de très près, et c'est pour demain, j'espère ne jamais rien renier de ce passé pas plus que ma foi. Car tous ces liens ont été riches d'une humanité indicible que toi, Pierre, sans même le vouloir, sans jamais te rebeller, a su élargir, enchanter et métamorphoser en présent : tu me donnes aujourd'hui cette famille que leur Loi inflexible m'a refusée.

(à suivre)

[1] Pâturages en dialecte savoyard.

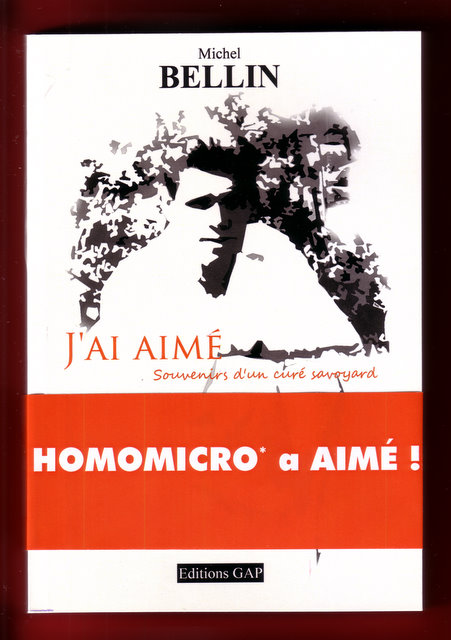

Extrait de « J'ai aimé. Souvenirs d'un curé savoyard », Michel Bellin, GAP, 2009.